Sensibilisierung und Allergien

Was oftmals als Weicheierei abgetan wird,

sind die sog. Befindlichkeitsstörungen. Das sind

z. T. unspezifische Körperreaktionen auf nicht-

toxische und nichtinfektiöse Belastungen, die

auch auf psychischen Wege Erkrankungserschei-

nungen auslösen können. Dazu zählen Gerüche,

die als Belästigung empfunden werden oder auch

Ekelgefühle, die dauerhaft zu einer Störung der

Gesundheit führen können. Dazu muss es sich

nicht im eigentlichen Sinne um gefährdende

Stoffe handeln (7).

Beim Kontakt mit Schimmelpilzen, Bakterien

oder Milbenkot kann es zudem zu einer Sensi-

bilisierung kommen, d. h. der Körper wird nach

einem Erstkontakt mit dem Allergen in erhöhte

Abwehrbereitschaft versetzt und merkt sich

diesen Zustand. Allerdings so, dass daraus eine

fehlgeleitete spezifische Immunantwort aufge-

baut wird. Bei einem erneuten Kontakt kann es

dann zu einer allergischen Reaktion kommen,

die sich unmerklich oder auch bis hin zum al

lergischen Schock manifestieren kann. Um sen-

sibilisiert zu werden, muss der Körper also ein

erstes Mal die Spore oder Pilzbestandteile als

Feindbild ausmachen. Im Nachhinein ist nicht

auszumachen, wann denn dieser so wichtige

Erstkontakt stattgefunden hat. Es kann beim

ersten Kontakt mit einer Spore passiert sein,

aber auch beim zehnten oder hundertsten Kon-

takt. Auch äußere Einflüsse oder Stress können

den Erstkontakt begünstigen. Daraus kann man

schon mal ableiten, dass diejenigen, die häufig

mit Schimmelpilzen zu tun haben, gute Chan-

cen auf den auslösenden Erstkontakt haben. Hat

man sich erarbeitet, quasi.

Hat eine Sensibilisierung stattgefunden, kann

im Folgenden eine Allergie entwickelt werden.

Eine Allergie ist eine Immunreaktion des Körpers

auf nicht-infektiöse Fremdstoffe (Antigene bzw.

Allergene). Der Körper reagiert mit Entzündungs-

zeichen und der Bildung von Antikörpern (An-

tigen-Antikörper-Reaktion). Eine Allergie kann

sich in Form von leichten Hautausschlägen, aber

auch in lebensbedrohlichen Reaktionen manife-

stieren (anaphylaktische allergische Reaktion).

Allergien können in 4 Typen auftreten. Da-

von sind im Wesentlichen die Typen I, III und

selten IV bei Schimmel- und Feuchteschäden

relevant. Die Typ-I-Allergie wird auch als Aller-

gie vom Soforttyp bezeichnet und ist die häu-

figste Allergieform. Innerhalb von Sekunden

oder Minuten tritt die allergische Reaktion ein.

Typisches Beispiel für diesen Allergie-Typ ist das

allergische Asthma. Die Typ-III-Allergie nennt

man auch Immunkomplex-Typ oder

Arthus-Typ.

Hier bilden sich innerhalb von Stunden Immun-

komplexe von Antikörpern und Antigenen, die

allergische Reaktion tritt um Stunden verzö-

gert ein. Typisches Beispiel hierfür ist die sog.

Farmer-Lunge. Bei der Typ-IV-Allergie (Spättyp)

führen sensibilisierte T-Lymphozyten erst nach

Stunden bis Tagen zu Entzündungsreaktionen,

die auf den Ort des Allergens beschränkt sind.

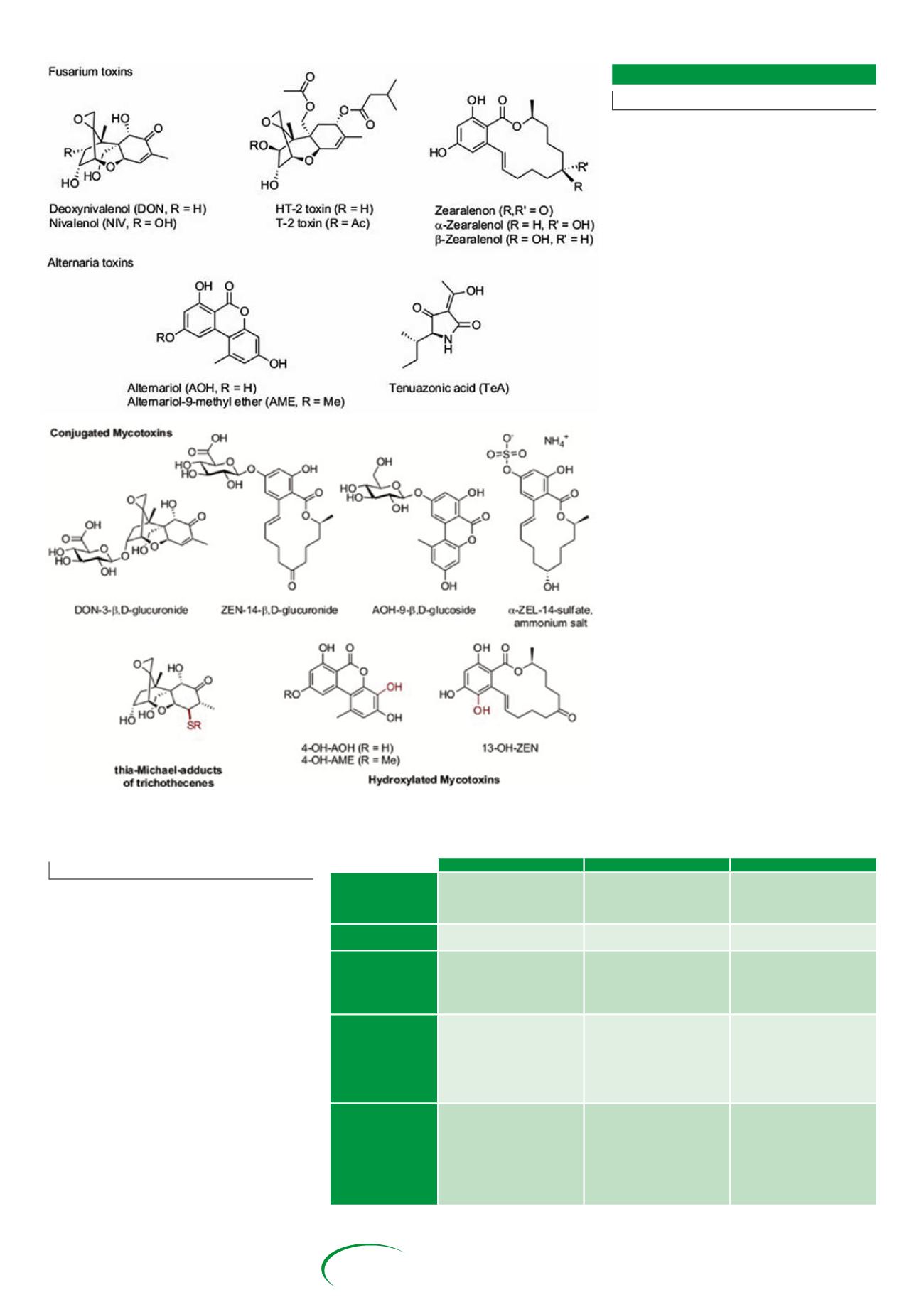

Fachbereiche

Schimmelpilze

Infektion

Intoxikation

Allergie

Definition

Invasiver Befall von

Organen

Vergiftung durch Stoff-

wechselprodukte

Fehlgeleitete Immun

reaktion auf nichttoxische

oder nichtinfektiöse

Bestandteile

Verursacht durch

Lebensfähige Sporen und

Zellen

Mycotoxine

Alle Bestandteile

Voraussetzung

– vitale Zellen notwendig

– Immunsuppression

– Eintrittspforte

– Mindestkonzentrationen

– Aufnahmepfad oral oder

dermal

– Vitalität nicht notwen-

dig

– auslösendes Moment

Sensibilisierung not

wendig

Folgen für den

Organismus

– Wachstum innerhalb des

Gewebes mit schlechter

Prognose (letaler Aus-

gang)

– Lokal beschränkte

nichtinvasive Befalls

herde ohne Effekte

– Zellschäden

– Fruchtschäden

– Schäden am ZNS

– Schäden an DNS

– Enzymblockaden

– Letaler Ausgang möglich

– heuschnupfenartige

Symptome

– EAA

– MMI

– anaphylaktischer Schock

Gefährdete

Personen bei

Schimmelschäden

– Immunsupprimierte

– Frühchen

– Kinder mit Mukovis

zidose

– bei Schimmelschäden

im Innenraum unwahr

scheinlich

– bei Sanierungsmaßnah-

men zu berücksichtigen

(ODTS)

– abhängig von der

Exposition, Konstitution

können alle Personen-

gruppen sensibilisiert

werden

– insbesondere Sanierer

und im beruflichen

Umfeld (EAA)

Schützen & Erhalten · September 2015 · Seite 26

Bild 1: Strukturformeln diverser Mykotoxine, die sehr viel häufiger als Kontaminanten in Lebensmitteln

auftreten, als dass sie im Schimmelschaden in Erscheinung treten. (Homepage des Instituts für angewandte

Biochemie der Technischen Universität Wien)

Tabelle 2: Zusammenfassende Darstellung möglicher Gesundheitsgefährdungen durch Schimmelpilze