Fachbereiche

Schimmelpilze

stungen, die nur bei der Sanierung oder in be-

stimmten Arbeitsbereichen auftreten können,

können schwere Erkrankungen wie die EAA oder

als leichtere Form die MMI auftreten. Dazwi-

schen sind keine Gesetzmäßigkeiten erkennbar

und somit auch keine Grenzwerte vorgegeben.

Wie soll jetzt eine potentielle gesundheitliche

Beeinträchtigung erfasst und bewertet werden?

Dabei ist es sinnvoll, sich den Begriff der

Gefährdung genauer anzusehen. Rechtlich ange-

siedelt, liegt die Gefährdung zwischen den Begrif-

fen Sicherheit und Gefahr.

Sicherheit

bezeichnet

einen Zustand, der frei von unvertretbaren Ri-

siken angesehen wird.

Gefahr

ist ein Zustand oder

Ereignis, bei dem ein nicht akzeptables Risiko

vorliegt und somit die hohe Wahrscheinlichkeit

eines Schadenseintritts besteht. Eine

Gefährdung

ist demzufolge der Bereich zwischen Schadens-

freiheit und Schadenseintritt. Eine Gefährdung

ist ein Zustand oder eine Situation, in der die

Möglichkeit des Eintritts eines Gesundheitsscha-

dens besteht und entsteht durch ein mögliches

räumliches und/oder zeitliches Zusammentreffen

eines verletzungs- bzw. krankheitsbewirkenden

Faktors einer Gefahrquelle.

Gefährdung ist ein

Zustand erhöhter Aufmerksamkeit.

Ohne Verharm-

losung, ohne Panikmache. Und das ist genau die

passende Definition für die Bewertung von ge-

sundheitlichen Beeinträchtigungen bei Schim-

melschäden und deren Sanierung im Innenraum.

Zusammengefasst können wir im Rahmen ei-

ner Bewertung der Gesundheitsgefährdung von

Schimmelpilzen, Bakterien und anderen Begleit-

organismen festhalten, dass für Normalgesunde,

Schwangere und Kleinkinder ein Infektionsrisi-

ko nahezu ausgeschlossen werden kann. Auch

ist es unwahrscheinlich, dass Mykotoxine aus

Befallsherden freigesetzt werden und zu Beein-

trächtigungen führen. Daher ist es im Rahmen

einer Gefährdungsbeurteilung auch nicht not-

wendig oder sinnvoll, Gattungsbestimmungen

oder Toxinanalysen vornehmen zu lassen. Es ist

auch nicht zielführend, in diesem Zusammenhang

für den Nichtgefährdeten lange Dossiers über

Mikroorganismen und ihre Toxine zu erstellen,

die verunsichern, obwohl die Normalbevölkerung

nicht davon betroffen ist.

Anders bei der Risikogruppe der Immunsup-

primierten, deren Infektionsrisiko tatsächlich

stark erhöht ist. Hier sind Gattungsbestimmungen

sinnvoll, da das Infektionsrisiko und auch der

Verlauf der Infektion von der Gattung abhängig

sind. Dabei sind insbesondere bei Aspergillus-

Infektionen schlechte Prognosen zu erwarten.

Eine Bewertung durch den Sanierer oder Bau-

sachverständigen scheidet aber zumeist aus, da

hier die medizinische Betreuung sehr engma-

schig ist und hier frühzeitig der behandelnde

Arzt eingreifen dürfte (8).

Doch wie sieht die Bewertung in Richtung

sensibilisierende und allergisierende Wirkungen

aus? Da generell alle Schimmelpilze sensibilisie-

rend wirken können, kann auch hier eine ver-

allgemeinerte Formulierung angesetzt werden.

Gattungsbestimmungen sind nicht notwendig.

Da in keiner Weise abgeschätzt werden kann, ob

und wann es zum auslösenden Erstkontakt, also

zum Manifestieren der falschen Immunantwort

kommt, muss unter dem Blickwinkel der erhöh-

ten Aufmerksamkeit davon ausgegangen werden,

dass jederzeit in schimmelbelasteten Innenräu-

men dieser Erstkontakt stattfinden kann, was

durch Studien zumindest tendenziell bestätigt

wird. Hieraus leitet sich der Vorsorgegedanke

ab, dass Schimmelpilzbefall im Innenraum nicht

zu tolerieren ist und präventiv entfernt werden

sollte. Und zwar wiederum unabhängig von Gat-

tung und Toxinproduktion.

Anders kann es sich bei bereits diagnosti-

zierten Schimmelpilzallergikern verhalten, hier

kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob relevante

Pilzgattungen und/ oder ihre Allergene nachge-

wiesen werden können, um Maßnahmen besser

planen zu können.

Wer es mit der erhöhten Aufmerksamkeit kei-

nesfalls auf die leichte Schulter nehmen sollte, ist

der Ausführende. Gerade bzw. fast ausschließlich

bei der Sanierung werden derart hohe Sporen-

konzentrationen freigesetzt, die ohne Arbeits-

schutzmaßnahmen zu ernsthaften Erkrankungen

wie EAA und ODTS führen können (9).

Literatur

1. RKI: Erste Ergebnisse der KiGGS-Studie zur Gesund-

heit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland.

RKI, Berlin 2006.

2. RKI: Empfehlung des Robert Koch-Instituts: Schim-

melpilzbelastung in Innenräumen – Befunderhebung,

gesundheitliche Bewertung und Maßnahmen, 2007,

Bundesgesundheitsbl Gesundheitsforsch Gesund-

heitsschutz 50:1308–1323.

3. WHO guidelines for indoor air qualitiy: dampness

and mould. Hrsg.: World Health Organization (WHO),

Kopenhagen 2009.

4. Bartram FA: Schimmelpilzexpositionen in lnnenräu-

men als (Mit-)Ursache umweltmedizinischer Erkran-

kungen, umwelt.medizin.gesellschaft | 23 | 3 /2010.

5. KRINKO – Kommission für Krankenhaushygiene und

Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut

(RKI): Anforderungen an die Hygiene bei der medi-

zinischen Versorgung von immunsupprimierten Pa-

tienten. Bundesgesundheitsbl 2010 53: 357–388.

6. Wiesmüller GA, Szewzyk R, Gabrio Th, Engelhart St,

Heinz WJ, Cornely OA, Seidl HP, Fischer G, Herr CEW:

Häufige Fragestellungen in Zusammenhang mit der

Bewertung eines möglichen Infektionsrisikos von

Schimmelpilzexpositionen: Antworten eines Round

Table auf dem Workshop „Schimmelpilze und schwere

Grunderkrankungen – welches Risiko ist damit ver-

bunden?“ im Rahmen der GHUP-Jahrestagung 2009.

Umweltmed. Forsch. Prax. 2010, 15: 104–110.

7. Wiesmüller GA, Szewzyk R, Gabrio Th, Fischer G, Licht-

necker H, Merget R, Ochmann U, Nowak D, Schultze-

Werninghaus G, Steiß J-O, Herr CEW: Häufige Fra-

gestellungen in Zusammenhang mit der Bewertung

eines möglichen allergischen Risikos von Schim-

melpilzexpositionen: Antworten eines Round Table

auf dem Workshop “Schimmelpilze und allergische

Erkrankungen” im Rahmen der GHUP-Jahrestagung

2010. Umweltmed. Forsch. Prax. 16: 98–106.

8. Exner M, Engelhart S, Gebel J, Ilschner C, Pfeifer R,

Höller C, Dilloo D, Maschmeyer G, Simon A: Hygiene-

Tipps für immunsupprimierte Patienten zur Vermei-

dung übertragbarer Infektionskrankheiten, HygMed

2011; 36 [1/2]: 36–44.

9. Beschluss 45/2011 des ABAS vom 05.12.2011: Stel-

lungnahme „Kriterien zur Auswahl der PSA bei Ge-

fährdungen durch biologische Arbeitsstoffe“.

10. Langen U: Sensibilisierungsstatus bei Kindern und

Jugendlichen mit Heuschnupfen und anderen ato-

pischen Erkrankungen, Ergebnisse aus dem Kinder-

und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) Bundesge-

sundheitsbl 2012, 55:318–328.

11. Wiesmüller GA, Szewzyk R, Gabrio Th, Baschien C,

Fischer G, Heinzow B, Raulf-Heimsoth M, Herr CEW

(2011): Häufige Fragestellungen in Zusammenhang

mit der Bewertungmöglicher toxischer Reaktionen

von Schimmelpilzexpositionen: Antworten eines

Round Table auf dem Workshop „Schimmelpilze

und toxische Reaktionen” im Rahmen der GHUP-

Jahrestagung 2011, Umweltmed. Forsch. Prax. 17

(3) 2012: 159–169.

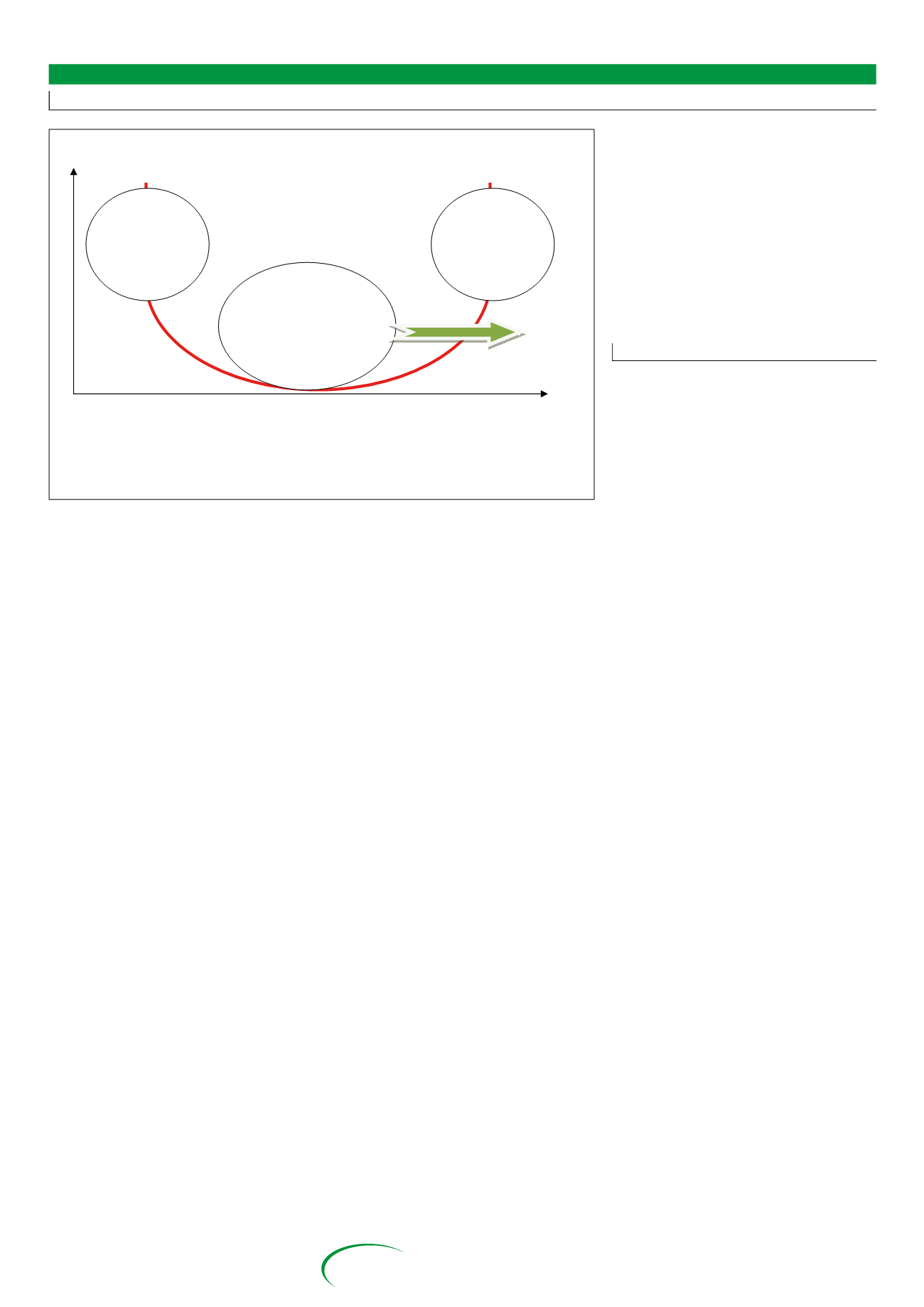

Bild 2: Schema zur Bewertung möglicher Gesundheitsbeeinträchtigungen durch Schimmelpilze in Abhängigkeit

von der Aktivität des Immunsystems.

Schützen & Erhalten · September 2015 · Seite 28

Zustand des Immunsystems

supprimiert kompetent immunisiert

Risiko einer Erkrankung

Infektion

keine

Infektionsgefahr

mögliche

Sensibilisierung

Allergie

EAA